【整備士必見】特定整備一覧の完全版!分解整備との違いを徹底解説

2020年4月に施行された特定整備制度により

従来の分解整備から大きく範囲が拡大されました。

現役整備士の方にとって

この変化は技術的な対応だけでなく

キャリアや収入面でも重要な転換点となっています。

本記事では

特定整備の具体的な作業内容から分解整備との違い

そして現場で求められる対応まで

実務に直結する情報をわかりやすく解説します。

分解整備から特定整備へ制度が変わった背景

なぜ制度改正が行われたのか

特定整備(自動車特定整備事業)は、2020年4月にスタートした新制度です。

原動機や動力伝達装置、制動装置を取り外して行う分解整備に加えて

前方検知用のセンサーや情報を処理するコンピューターなどの

分解を伴わない整備・改造も含めた整備の新しい名称が「特定整備」となりました。

制度改正の最大の理由は、自動車技術の急速な進歩です。

従来の分解整備では対応できない電子制御技術の普及により

法整備が追いつかない状況が生まれていました。

自動運転・EV普及による整備内容の変化

現代の自動車には、以下のような高度な電子制御システムが搭載されています。

- 自動ブレーキシステム(AEB)

- 車線維持支援システム(LKAS)

- アダプティブクルーズコントロール(ACC)

- 自動駐車システム

これらのシステムは、カメラやレーダーセンサーの微細な調整が必要で

従来の「部品を外して修理する」という分解整備の概念では対応できません。

現場整備士に求められる新しい対応

特定整備の導入により、整備士に求められるスキルは大幅に拡大しました。

単純な機械的整備に加え、電子制御システムの診断や調整技術が必須となっています。

これは課題でもありますが、同時に大きなチャンスでもあります。

特定整備に対応できる整備士の市場価値は確実に上がっており

収入向上の可能性を秘めています。

特定整備とは?定義と範囲

特定整備の概要(道路運送車両法に基づく)

自動車特定整備制度は、従来からの分解整備に加え

自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダーなどの

調整や自動運行装置の整備について、「電子制御装置整備」と位置づけ

その整備に必要な事業場(電子制御装置点検整備作業場)や

従業員、工具(整備用スキャンツール等)などの要件を定めています。

道路運送車両法に基づく特定整備は

自動車の安全性確保と公害防止を目的として定められています。

認証を受けずに特定整備を行うことは法律違反となります。

対象となる作業一覧(エイミング作業など)

特定整備の対象となる主要な作業は以下の通りです。

電子制御装置整備

- カメラエーミング作業

- レーダーエーミング作業

- センサーの再較正作業

- ECUのプログラミング・コーディング

自動運行装置関連

- 自動運転レベル3以上の車両の自動運行装置整備

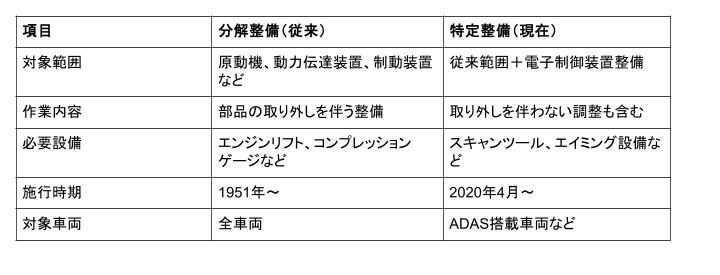

分解整備との違いを比較表で解説

特定整備 一覧(具体例で理解)

電子制御装置整備

電子制御装置整備には、以下のような作業が含まれます。

診断・点検業務

- 故障診断装置による電子制御システムの点検

- エラーコードの読み取りと解析

- 各種センサーの動作確認

調整・較正業務

- システムパラメーターの調整

- 学習値のリセット

- 制御プログラムの更新

カメラ・レーダー関連整備(自動ブレーキなど)

フロントガラス交換時の

カメラエーミング、バンパー脱着・交換時のレーダーエーミングなどが代表的な作業です。

カメラエーミング作業

- フロントガラス交換後の前方監視カメラ調整

- 車線認識システムの較正

- 標識認識システムの調整

レーダーエーミング作業

- 前方レーダーセンサーの方向調整

- 側方レーダーの較正

- 後方レーダーシステムの調整

自動運転レベル3以上に関わる作業

自動運転レベル3以上の自動車に搭載される

自動運行装置の取り外しなどの整備が対象となります。

現在市場に出ているレベル3車両は限定的ですが

今後の普及を見据えた重要な分野です。

その他対象となる主要作業

バンパー・グリル関連

カメラやレーダーが取り付けられているバンパー、グリル、フロントガラスの脱着行為

カスタマイズ関連

- エアロパーツ取り付け時のセンサー調整

- ホイール交換時の車高センサー調整

- HIDヘッドライト取り付け時の光軸調整

分解整備と特定整備の違いを整理

範囲の違い(従来 vs 新制度)

従来の分解整備

機械的な部品の取り外し・分解を前提とした整備のみが対象でした。

エンジン、ブレーキ、サスペンションなど、物理的な部品交換や修理が中心でした。

新しい特定整備

従来の分解整備から範囲が拡大され、

「電子制御装置整備(装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等)」と

対象装置に「自動運行装置」が追加されたことが変更点です。

必要な資格や認証の違い

分解整備認証の要件

- 二級自動車整備士資格

- 基本的な整備機器

- 作業場の面積・設備要件

特定整備認証の追加要件

- 電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了する必要があります。

(一級小型自動車整備士の有資格者は受講が免除されます)

- 整備用スキャンツール

- エーミング設備

- 電子制御装置点検整備作業場

現場整備士の実務でどう変わるか

現場整備士にとって、実務面での変化は大きく3つあります。

- 診断技術の高度化:故障原因の特定に電子診断技術が必須

- 設備投資の必要性:高額なスキャンツールやエーミング設備の導入

- 継続的な学習:技術進歩に対応するための定期的な研修受講

特定整備に対応するためのステップ

工場が認証を取るための流れ

特定整備認証取得の基本的な流れは以下の通りです。

- 要件確認:設備・人員・技術要件の確認

- 設備導入:必要な機器・工具の購入・設置

- 講習受講:整備主任者資格取得講習の受講

- 申請準備:必要書類の作成・整理

- 認証申請:地方運輸局への申請

- 審査・検査:書面審査・現地検査

- 認証取得:認証書の交付

整備士が身につけるべきスキル(EV・電子制御)

必須技術スキル

- 電子回路の基礎知識

- CAN通信の理解

- 診断機器の操作技術

- エーミング作業の実技

ソフトウェアスキル

- 各メーカー専用診断ソフトの操作

- 車両データの読み取り・解析

- プログラミング・コーディング作業

資格取得・研修制度の活用方法

公的研修制度

- 各地方運輸局主催の講習会

- 自動車整備振興会の技術講習

- メーカー主催の技術研修

民間研修制度

- 整備機器メーカーの操作研修

- 専門学校の社会人向けコース

- オンライン学習プラットフォーム

現役整備士に必要な視点

キャリアアップと市場価値の向上

特定整備のスキルを身につけることで、以下のようなキャリアパスが開けます。

即戦力としての価値向上

- 特定整備対応工場への転職で年収50-100万円アップの可能性

- 独立開業時の差別化要素として活用

- 管理職・指導者ポジションへの昇進機会増加

収入アップにつながる可能性

特定整備スキルを持つ整備士の需要は高まっており

収入面でのメリットは大きいといえます。

直接的な収入向上

- 特定整備作業の技術料単価の高さ

- 資格手当・技能手当の支給

- 残業時間の削減(効率的な診断による作業時間短縮)

間接的なメリット

- 転職時の選択肢の拡大

- 副業・フリーランスとしての活動可能性

- 将来的な独立開業時の強みとして活用

転職や独立を考える際の判断材料

転職や独立を検討する場合

特定整備スキルは重要な判断材料となります。

転職時の優位性

- 求人数の多さ(特定整備対応工場の需要増)

- 交渉力の向上(希少性の高いスキル)

- 働き方の選択肢拡大(正社員・契約・パートタイム等)

独立開業時の強み

- 初期投資に見合う収益性

- 競合他社との差別化

- 安定した顧客基盤の構築

特定整備に関するよくある質問(FAQ)

特定整備に必要な資格は?

基本資格

- 二級自動車整備士以上の国家資格

- 電子制御装置整備の整備主任者資格(講習修了)

推奨資格

- 一級自動車整備士(講習受講免除)

- 各メーカーの認定資格

- 低圧電気取扱特別教育修了(EV対応)

認証を受けていない工場はどうなる?

電子制御装置の故障はもちろんですが

バンパーやグリルのカスタマイズをしてもらう場合にも

特定整備の認証を受けている自動車整備工場に入庫しなければなりません。

認証未取得工場は対象作業を実施できないため

顧客離れや売上減少のリスクがあります。

経過措置は2024年3月31日に終了しており、早急な対応が必要です。

個人整備士が特定整備に携われるのか?

個人事業主として特定整備を行う場合も、認証取得が必要です。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

- 必要な設備・機器の導入

- 技術要件の充足

- 継続的な研修受講

- 適切な作業環境の整備

今後の法改正でさらに範囲は広がる?

自動車技術の進歩に伴い

特定整備の範囲は今後も拡大される可能性が高いです。

予想される追加分野

- より高度な自動運転システム

- 電動化システム(EV・PHV・FCV)

- コネクテッドカー関連技術

- AI・機械学習を活用したシステム

まとめ|特定整備を理解してキャリアに活かそう

制度を正しく理解することの重要性

特定整備制度の導入は、自動車整備業界における大きな転換点です。

制度の内容を正確に理解し、適切な対応を取ることが

今後のキャリア形成において極めて重要です。

整備士として生き残るための準備

現役整備士にとって、特定整備への対応は「やるかやらないか」ではなく

「いつやるか」の問題です。

早期の対応により、以下のメリットが期待できます。

- 市場価値の向上による収入アップ

- 転職時の選択肢拡大

- 将来的な独立開業の可能性

- 技術者としての充実感・やりがいの向上

最新情報を常にチェックしておく習慣

自動車技術は日々進歩しており、法令や技術基準も頻繁に更新されます。

国土交通省の公式サイトや業界団体の情報を定期的にチェックし

最新動向を把握する習慣を身につけることが成功への近道です。

特定整備制度への対応は確かに課題も多いですが

それ以上に大きなチャンスを秘めています。

今こそ行動を起こし

将来に向けた投資として特定整備スキルの習得に取り組みましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

参考情報源

本記事は、現役整備士の方々のキャリア形成に役立つことを目的として作成されています。

最新の法令や技術基準については、必ず公式サイトでご確認ください。